こちらのページでは、岡山城(岡山県)の見どころを厳選してご紹介しています。

時間がないときでも、この必見ポイントを押さえれば岡山城の魅力を網羅できます。お城を訪問する前にぜひチェックしてくださいね。

岡山城は、「烏城(うじょう)」の別名を持つ名城です。

再建された天守だけでなく、辛くも戦火を免れて現存する貴重な櫓もあります。

日本三名園の「後楽園」や、歴代城主たちが増改築した石垣にもご注目ください。

秀吉や家康も重要視した岡山城で、特に注目したいポイントをご紹介します!

見どころ1・再建された天守

烏城と呼ばれた黒い天守

慶長2年(1597)、この場所に黒い天守を建てたのは宇喜多秀家(うきた ひでいえ)です。

父・直家の病死によってわずか10歳で家督を継いだ秀家は、豊臣秀吉の猶子(ゆうし・社会的に親子関係を結ぶこと)として成長し重用されて、若くして豊臣家の五大老になりました。

秀家は、謀略に長けた父・直家には似ず、豊臣家を生涯裏切らなかった忠義の人。

そんな彼の肖像画は、目鼻立ちのはっきりした、戦国武将とは思えない色白の美男子として描かれています。

秀吉の城づくりを模倣したのでしょうか。秀家は、秀吉の大坂城と同じ黒い天守を築きます。

当時の天守は、外壁の下見板(したみいた)に黒い漆が塗られていました。光に照らされると、まるで烏(からす)の濡れ羽色のように艶めいていたので、岡山城は「烏城」の別名があります。

天守を黒色にしたのは、秀吉から使用を特別に許可された、金箔瓦(金箔が施された瓦)の輝きをより一層美しく見せるためともいわれています。

黒い天守を眺めれば、秀家と秀吉の強いつながりに思いを馳せることができるでしょう。

不等辺五角形の天守台の理由

信長の安土城を真似た?ともいわれる岡山城の天守台は、不等辺五角形の形が特徴的です。

なので天守台の石垣下から天守を眺めると、上の階と下の階の屋根の並びが平行ではなく、歪んでいるように見えるでしょう。

四角形ではない天守台に築かれた天守の構造には、その歪みを修正する工夫が施されています。

不等辺五角形の土台の形のままに1階部分を建て、変形した形のまま上階まで築き上げてしまうと、天守の歪みは大きくなり倒壊する可能性があります。

それを防ぐため、上階の、建て増ししたような部分で歪みの修正をしているのです。

これができるのは、岡山城が「望楼型」という構造の天守だからです。

岡山城の天守が築かれた時代を考えてみましょう。

今のようにクレーンも重機もない時代です。そして戦いがすぐ近くにある時代です。

お城を天守を、一刻も早く、効率的に築くことが求められた時代だったのではないでしょうか。

天守台が不等辺五角形なのは、もともとの地形を生かしているからといわれます。

整った天守台をつくることに労力を費やすのではなく、地形を生かし活用することで工期の短縮を狙ったのかもしれません。

天守台の形状の欠点を補うために活用されたのが、注文住宅のように設計の自由度が高い望楼型の天守の構造です。そして、それを可能にしたのは、法隆寺から続く日本の高い技術力があるからこそではないでしょうか。

私は、岡山城の天守は、変形の土台を天守の構造と技術力でカバーした、芸術的な作品だと思います。

戦後に再建された天守

現在、松本城・犬山城・彦根城・姫路城・松江城の5つのお城が国宝に指定されています。

昭和20年代まで、国宝(旧国宝)に指定されたお城は、なんと24城もありました。

岡山城も、国宝のお城のひとつです。

そんな貴重な国宝の城の多くは、昭和20年の空襲で焼失してしまいます。

岡山城も例外ではなく、戦火によって天守をはじめ多くの歴史的建造物を失いました。

戦後、日本の各地では天守の再建運動が起こります。

今、私たちが目にしている岡山城の天守は、昭和41年に再建されたものです。

再建された天守は、戦火で消失する前の天守の外観を再現したコンクリート造りの天守です。

いくつか異なる点はありますが、歪みを設計でカバーした望楼型の天守の構造を忠実に再現しているのは、とても素晴らしいことだと思います。

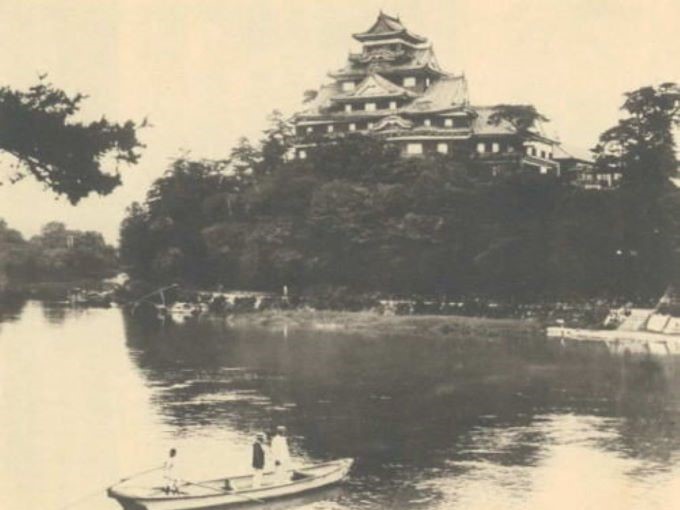

戦前の岡山城と、再建された現在の天守の写真を比較してご紹介しましょう。

岡山城に行ったら、古写真と現在の天守を見比べてみてくださいね。

戦後、なぜ空襲で焼けた天守は再建されたのでしょうか?

再建された岡山城から、歴史を考えるきっかけになれば…と思います。

見どころ2・現存する櫓

岡山城というと、天守ばかり注目してしまうかもしれませんが。

戦火から辛くも逃れ、幸運にも現存する2つの櫓にも、ぜひご注目ください!

月見櫓(つきみやぐら)

本丸の中の段エリアにあるのが、この月見櫓です。

月見櫓とその周辺は、池田忠雄によって1620年代に拡張されました。

外側からは二階建ての建物に見えます

内側からは三階建ての構造が分かります

引き戸で閉ざされているので分かりにくいですが、月見櫓の城内側の構造は、最上階に「高欄(こうらん・手すりのこと)」と「廻縁(まわりえん・縁側のこと)」がある、とても風格のある建物になっています。

けれど、お城の外側から見た月見櫓は、鉄板で覆われた出窓や、石落し・隠し狭間などの防御のしくみを見つけることができます。

月見櫓のある場所は、藩の政治を行う「表書院」があった場所でした。

そのため月見櫓は、雅な存在としてだけでなく、お城の防御やセキュリティーに配慮した構造をしています。その点にも注目してご覧ください。

このエリアを拡張した池田忠雄の両親は、父が姫路城城主の池田輝政で、母は家康の娘・督姫です。

つまり忠雄は家康の孫にあたり、時の将軍・徳川家光と、いとこの間柄です。

そんな幕府に近しい関係だからでしょうか。

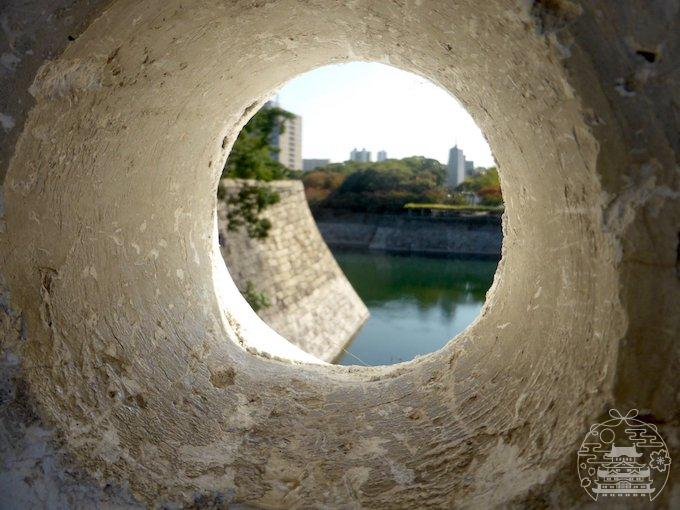

月見櫓の周囲にある土塀には、「笠石銃眼(かさいしじゅうがん)」という、当時の最新式の鉄砲狭間が備えられているのです。

土塀の下に笠石銃眼が等間隔に並んでいます

高度な石の加工技術を必要とします

笠石銃眼は、江戸城・二条城・大阪城と岡山城の4ヶ所にしかない、全国的にも珍しく貴重な防御設備ですので、要チェックです。

西丸西手櫓(にしのまるにしてやぐら)

西の丸エリアは、池田忠継や忠雄が藩主だった江戸時代初頭に改修されました。

その際に建築されたといわれているのが、この西丸西手櫓です。

1階と2階の大きさが同じ「重箱櫓」と呼ばれる形状です

向かって右手の入口に資料の入ったケースが置いてありました

この櫓があるのは、2001年に廃校になった内山下小学校の校庭です。

忠雄のあと、池田光政の時代には、西の丸を光政の隠居所に改修しています。

西丸西手櫓の近くには、隠居所の名残りと思われる庭園跡もあります。

櫓の近くにひっそりとありました

廃校に入れないときは路面電車の走る大通り沿いから櫓を眺めてください

廃校の小学校の門が開いている場合は入ることができますが、門が閉まっていることもあるかもしれません。ご注意ください。

見どころ3・歴代の城主たちが築いた石垣

岡山城は、歴代の城主たちが改修や整備を繰り返して完成したお城です。

歴代城主たちの城づくり・まとめ

- 宇喜多直家の時代→石山エリア(二の丸内郭[西の郭])を整備

- 宇喜多秀家の時代→本丸・二の丸・二の丸内郭・三之曲輪・三之曲輪の内(北側)を整備

- 小早川秀秋の時代→本丸中の段の南側を拡張・三之曲輪の内(南側)・三之外曲輪の内を整備

- 池田家の時代→本丸中の段の北側を拡張(本丸完成)・西の丸を改修・後楽園完成

石垣には、改修や整備の歴史を紐解くヒントが隠れています。

なぜかというと、石垣には加工方法と積み方に違いがあるからです。

石垣の細部に注目することで、城主たちの城づくりの歴史に気づくことができるのです。

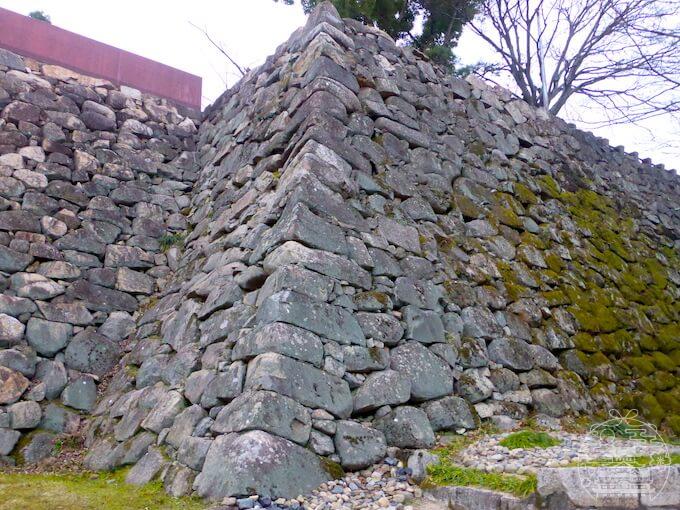

加工の仕方で分類した石垣は、野面積み・打ち込み接ぎ・切り込み接ぎの3種類です。

別のお城の石垣をリサイクルして利用したなど例外もありますので、野面積みだから古いお城とは断定できません。

けれど、時代の流れを石垣の違いによって「なんとなく」把握できるだけで、お城めぐりは何倍にも楽しくなります。

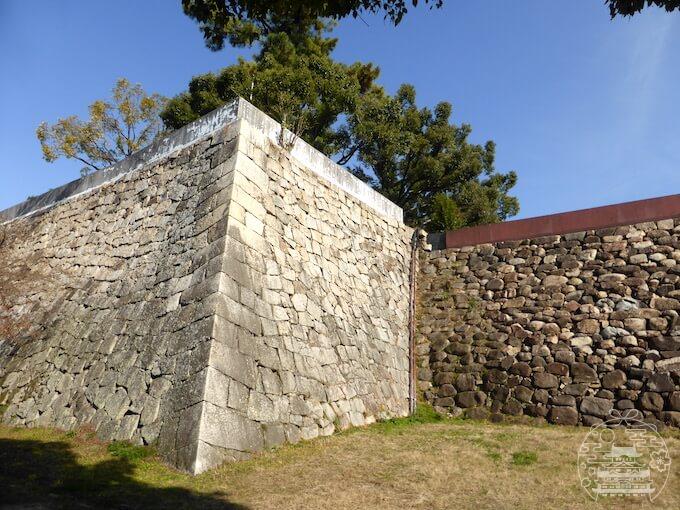

石垣の加工と積み方の違いに注目する

岡山城はいろいろなタイプの石垣がまとめて見れる、とてもお得なお城です。

石垣の加工の違いに注目して、岡山城の石垣をご紹介しましょう。

宇喜多直家が1573年から築いた石垣

宇喜多秀家が1590年代に築いたもの

この石垣は池田時代に中の段を拡張したため地下に埋蔵された

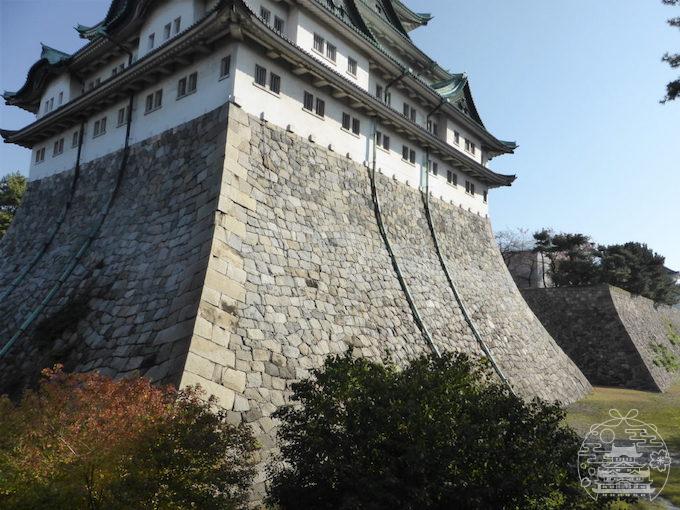

宇喜多秀家が1597年までに築いた石垣

隅石部分が鈍角な「しのぎ積み」が特徴的

築城時期の異なる石垣の継目がある(左・小早川秀秋の時代/右・宇喜多秀家の時代)

小早川秀秋が関ヶ原の戦い後に築いた石垣

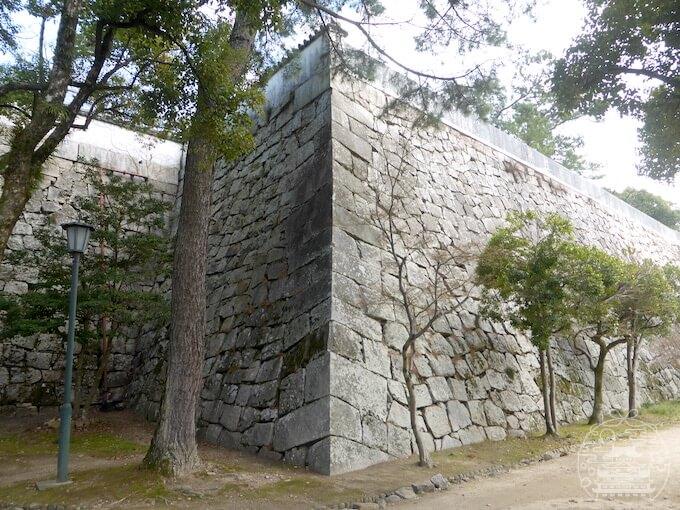

池田忠雄が1620年代に築いた石垣

中の段西南の石垣は、小早川秀秋が築いた石垣と、池田忠雄が築いた石垣がつながります。

宇喜多時代に築かれた本丸の中の段は、小早川秀秋によって南側が、池田時代には北側が拡張されました。

そのため、宇喜多時代の石垣の一部は地下に埋蔵され、地上ではこのように加工度合いの違う石垣がつながる景観が生まれたのです。

岡山城ではぜひ石垣に沿ってぐるりと歩いてみましょう。石垣の加工の違いから、城主たちの歴史を感じてみてくださいね!

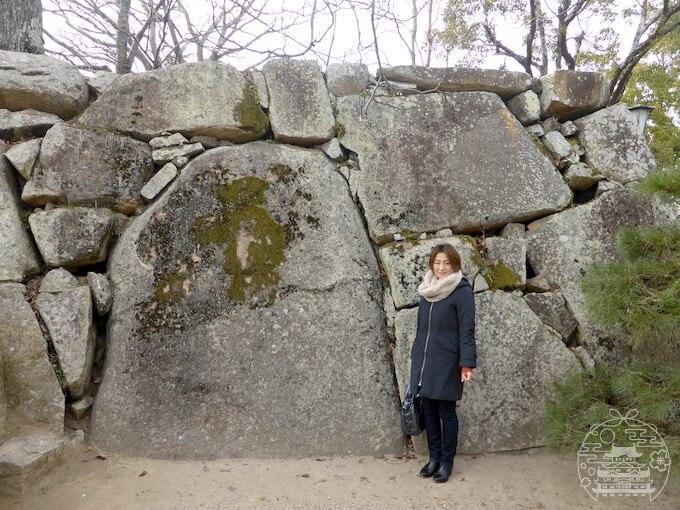

池田家時代に築かれた大手口門付近の石垣

大手口門(内下馬門)跡付近の石垣には「鏡石(かがみいし)」と呼ばれる大型の石が使われています。

ここはお城の正面玄関である大手口があった場所です。「お城の顔」である大手口に鏡石を備えて、威厳を示したのでしょうか。そんな「魅せる石垣」にもご注目ください!

鏡石の写真を撮るときは、大きさの違いが分かるので人物も一緒に撮影してみましょう。

まとめ

岡山城の必見ポイント

- 再建された天守

- 現存する櫓

- 歴代城主たちが築いた石垣

いかがでしたでしょうか?

岡山城は、歴代の城主たちが拡張・整備したことで、お城が完成しました。

ぜひ岡山城を訪れる際には、歴代城主にどんな人物がいたのかを、ざっくり知って行ってみましょう。

なんとなくでも知識を踏まえて行ってみると、見える景色は必ず違ってくるはずです。

岡山城の本丸の、旭川を挟んだ対岸にあるのは、日本三名園の「後楽園」です。

このような大名庭園は、大名たちの雅な趣向だと思うかもしれませんが、それだけではありません。

本丸の東側は、天然のお堀である旭川しかなく、お城の守りが手薄なエリアでした。

その場所に、お城の守りも兼ねて作庭されたのが後楽園です。

また、庭園には季節の花木だけでなく、薬草や食べられる植物を栽培して、いざという時に備えたといいます。

お城のつくりには、無駄な遊びはひとつもなく、お城を守るために計算された戦略があちこちに隠されているのです。

そんな目線で眺めてみると、お城はもっと楽しくなりますよ。

では、また!

shiro1146.com

shiro1146.com